News & Contents

- 2025-11(3)

- 2025-09(2)

- 2025-08(1)

- 2025-04(1)

- 2025-03(2)

- 2024-11(1)

- 2024-10(2)

- 2024-08(3)

- 2024-06(2)

- 2024-04(1)

- 2024-03(2)

- 2024-02(1)

- 2024-01(3)

- 2023-12(1)

- 2023-10(4)

- 2023-09(3)

- 2023-08(2)

- 2023-07(1)

- 2023-06(2)

- 2023-05(2)

- 2023-04(3)

- 2023-01(1)

- 2022-12(2)

- 2022-10(2)

- 2022-09(4)

- 2022-06(1)

- 2022-05(4)

- 2022-04(1)

- 2022-01(3)

- 2021-12(1)

- 2021-11(2)

- 2021-10(3)

- 2021-07(2)

- 2021-06(1)

- 2021-05(4)

- 2021-01(1)

- 2020-12(1)

- 2020-11(2)

- 2020-09(2)

- 2020-05(1)

- 2020-03(1)

- 2020-02(1)

- 2019-12(3)

- 2019-11(7)

- 2019-09(1)

- 2019-06(2)

- 2019-05(1)

- 2019-04(3)

- 2019-03(4)

- 2019-02(5)

- 2019-01(1)

- 2018-11(4)

- 2018-09(6)

- 2018-08(5)

- 2018-05(2)

- 2018-04(2)

- 2018-02(5)

- 2018-01(2)

- 2017-12(3)

- 2017-11(1)

- 2017-09(5)

- 2017-08(2)

- 2017-07(4)

- 2017-06(2)

- 2017-05(4)

- 2017-03(1)

- 2017-01(4)

- 2016-12(3)

- 2016-10(1)

- 2016-09(1)

- 2016-08(3)

- 2016-07(6)

- 2016-06(4)

- 2016-05(1)

- 2016-04(1)

- 2016-01(1)

- 2015-12(3)

- 2015-11(3)

- 2015-10(1)

2023/04/14

『 1 / f 』最新号 vol.10 「おしゃべりの時間。」リリースします

新緑がうつくしい季節になりました。

ロンデルより、おしらせです。

4月末、2年ぶりに『エフブンノイチ』の最新号を発刊します。

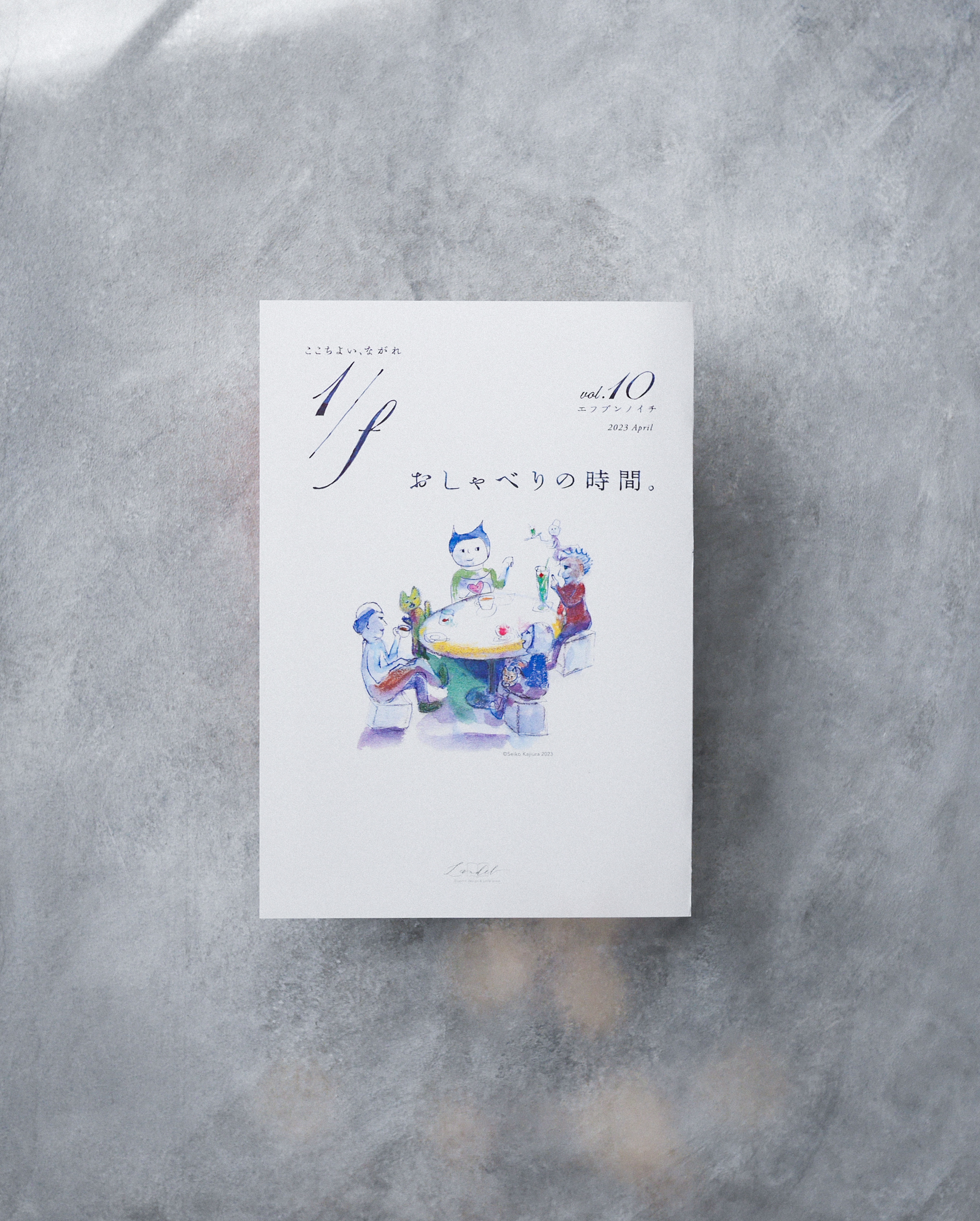

『リトルプレス 1/f vol.10「おしゃべりの時間。』

今回は「おしゃべりの時間。」がテーマ。

鋳造作家・梶浦聖子さんによる描きおろしの装画

「カフェノンクロン~お茶を片手に日暮れまで友と語らへば~」の

みんなでテーブルを囲んでいるイラストが目印です。

内容のくわしいご紹介は

【 Latest Isuue 】ページにて記事画像とともにご紹介しています。

↓下記のバナーよりご覧ください↓

オンラインショップでの予約開始は4月17日よりスタートです。

(予約発送時期は4月27日ごろ/店舗発送は5月1日ごろ)

ご予約手順や、全国取扱店などの詳細も同バナーのページに

ございますので、ご興味のある方は参考になさってください。

では、それぞれの「おしゃべりの時間。」を

お茶片手にたのしみましょう。

1/f編集部

tiny publisher Londel

2023/04/11

【 店舗様へ 】リトルプレス『1/f』お取扱要件を一部変更しました。

tiny publisher ロンデルです。いつもありがとうございます。

リトルプレス『1/f』の取扱い要件を一部変更いたしましたので、お知らせいたします。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

【2023年4月からの変更点やおしらせ】

①ご新規でのお取扱いは[お買取]のみとさせていただきます。

[ご委託]での新規取扱いは、件数に達しましたので終了いたしました。

②送料

1回のご注文につき、合計4,000円以上で送料無料となります。それ以外の場合は、厚みによって送料[180円 または 370円]が変化します。(こちらはご注文時にお知らせいたします)

③おためしサービスは終了いたしました。

4月をもってこちらのサンプル配布のサービスは終了しました。ご利用いただいた店舗さま、ありがとうございました。

詳しくは【店舗さまへ】をご覧ください。

tiny publisher ロンデル

2023/01/06

明けましておめでとうございます

2023年、明けましておめでとうございます。岡山で迎えた新年、誌面レイアウト作業から、Londel の一年が始まりました。昨年は拠点を増やしたりとあっという間でしたが、変わらず本づくりです。

みなさまにとって佳い一年となりますように。

今年もよろしくお願いいたします。

Tiny publisher Londel

2022/12/16

[ 書籍装幀・装画 担当 ]『日常の神学』岡村直樹[著](いのちのことば社)

![[ 書籍装幀・装画 担当 ]『日常の神学』岡村直樹[著](いのちのことば社)](http://cdn.goope.jp/30628/221216170521-639c26c18c3b2.jpg)

岡村直樹さんの新刊『日常の神学』の装幀と装画、中扉デザインを担当しました。

表紙の紙はファーストヴィンテージのリネン。少し繊維も混じった、ぬくもりのある紙です。

キリスト教系書籍 専門出版社・いのちのことば社さんより、新年の新刊です。

Book detail—————

『日常の神学』岡村直樹[著]

発行:いのちのことば社

——————————

![[ 本文挿絵カット担当 ]『夜が明けそめたとき』原野百合[著](YOBEL,Inc、2022年)](http://cdn.goope.jp/30628/221223134514-63a5325a96259.jpg)